|

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

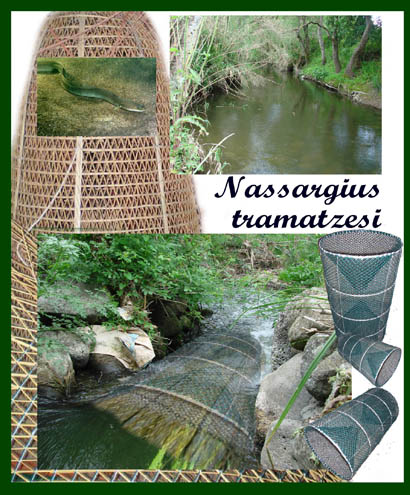

Nassargius Tramatzesi

Forse non tutti sanno che a Gonnostramatza nel lontano 1774 alcuni privati, al fine di poter pescare tranquillamente le anguille, costruirono vari nassargius lungo il corso del rio Mogoro, il ruscello che divide in due il paese.

Intanto, il termine nassargiu deriva dalla parola nassa che anche in italiano designa una rete in particolare; nella nostra isola, essa era costituita da virgulti di lentisco o mirto ovvero canne dove i pesci di ruscelli o torrenti restavano impigliati. Dunque una trappola che veniva piazzata negli spazi più esigui in cui scorreva l’acqua.

A loro volta, questi ultimi si aprivano veri o propri sbarramenti ottenuti con pietrame o erigendo palizzate rinforzate da fascine e arbusti. Trote e anguille imboccavano quelle strettoie ma rimanevano imprigionate. A quel punto la loro cattura risultava quanto mai facile. Ostruzione e nasse formavano il nassargiu. Tuttavia, avvedendosi dei pericoli connessi agli sbarramenti, il Comune di Gonnostramatza protestò e chiese al reggitore del feudo che venissero smantellati e ne fosse impedita la riedificazione in futuro. Non accontentandosi delle parole , il sindaco in persona guidò gruppi di cittadini per diroccare i nassargius.

Alle proteste dei proprietari, i quali invocavano la consuetudine per conservare i loro vantaggi, si obiettò che era vano appellarsi ad un esercizio “quieto e incontrastato” di attività fino ad allora normalmente esercitate.

Di fronte alla possibile rovina di piazze e strade, quale senso aveva parlare di diritti acquisiti? E che tutela bisognava loro accordare quando cozzavano con un prevalente interesse pubblico? La presa di posizione dell’amministrazione di Gonnostramatza testimonia quanto il problema fosse sentito ed in quale misura avesse richiamato l’attenzione delle autorità. D’altro canto, spesso i nassargius non erano opere da poco: in alcuni casi, per edificarli furono impiegati notevoli quantitativi di pietre, con l’intervento di muratori. In questo clima maturò l’emanazione delle Regie Patenti, che attraverso Carlo Alberto proibì i nassargius ma disciplinò anche la pesca nelle acque interne dell’isola con varie prescrizioni tra cui il divieto di praticarla nel periodo compreso tra il primo agosto e il 15 ottobre (oggi si parlerebbe di fermo biologico).

(liberamente tratto da “L’anguilla nel sacco di Carlo Pillai-Sardegna Fieristica Aprile-Maggio 1995)

Di MaPi (del 14/03/2010 @ 09:23:33, in Racconti, linkato 1632 volte)

DAI PICCIONI ALLE EMAIL

Ora, finalmente posso spedirla! Mi connetto velocemente ad internet, ma un inaspettata scritta “non in linea” spegne il mio entusiasmo. Come non in linea? Ma se è tutto acceso. Do una sbirciatina al modem: le lucette sono verdi “in linea”, ma il computer insiste con la scritta “non in linea”. E ora che faccio? Questo documento è urgente devo spedirlo adesso, subito! Cerco di mantenere la calma. Ci riprovo, incrocio le dita, chiudo gli occhi…ma quando dopo pochi secondi li riapro nulla è cambiato, c’è sempre la solita fastidiosa scritta. Guardo preoccupata l’orologio a parete: sono già le 23,30 e questo benedetto documento deve arrivare entro le 9 di domani mattina.

Potrei portarlo io di persona, se non fosse che l’ufficio è dall’altre parte del mare, a Roma. Caro nonno se ci fossi tu con i tuoi magici piccioni viaggiatori, avremmo già risolto il problema. Con nostalgia ripenso a lui, al mio nonno solare, pacifico sempre sorridente. Viveva a Gonnostramatza, in su xiadeddu, in una vecchia casa, l’ultima, quasi fuori dal paese tutt’intorno solo campagna. In quella verdissima e profumata campagna aveva lavorato a lungo. Si era guadagnato da vivere pascolando animali a volte suoi ma il più delle volte di altri. Indossava sempre giacca e pantaloni grigi e un impeccabile camicia bianca. Si trattava di vecchi abiti consunti e stinti, ma mai sgualciti e sempre odorosi di sapone di marsiglia.

Lo ricordo seduto nei gradini della vecchia casa, sulla mano destra stringeva sa mazzocca, il tradizionale bastone di legno, compagno inseparabile di lunghe camminate. Nel taschino sinistro della giacca teneva nascosto gelosamente un vecchio orologio. Ogni volta che lo apriva per guardarne l’orario, richiudendolo lo accarezzava dolcemente, diceva che se era ancora a questo mondo lo doveva proprio al suo “amico orologio”. Fu costretto a partire per la guerra del 15\18. La chiamata arrivò il giorno del suo matrimonio.

Due uomini di legge si presentarono nella piccola chiesa di Sant’Antonio e fortunatamente gli concedettero di stare ancora un giorno con la giovane moglie. Venne destinato a Sassari e il suo compito fu quello di addestrare piccioni viaggiatori. Lo fece con passione per tanto tempo, ma un giorno discusse animatamente con un suo superiore (non raccontò mai il perché del litigio) e finì al confine austriaco, dove venne ferito gravemente ad una caviglia e sul petto, ma proprio grazie all’orologio si salvò, il proiettile rimbalzò ammaccando lo sportellino in acciaio. Ripenso sempre a quella volta che mio nonno mi chiese di comprargli una busta, un foglio e un francobollo per scrivere una importante lettera.

Certo mai e poi mai avrebbe immaginato che ora le lettere si spediscono senza francobollo e se il computer è “in linea” giungono a destinazione in pochi secondi. Forse faceva bene nonno a scrivere le lettere a mano. Se lo avessi fatto anch’io 10 giorni fa ora non starei qui a disperarmi. Cerco di rilassarmi davanti a una calda tisana e rileggo sul monitor la lettera che mio malgrado non riesco ad inviare…

Al Presidente della Repubblica Italiana

Palazzo del Quirinale

00187 ROMA

Onorevole Presidente,

chi le scrive è un vecchio tramatzese chiamato tanti anni fa a svolgere il suo dovere di cittadino Italiano, partire per la guerra. Sono stato un onesto lavoratore, ho sposato una donna colta e onesta e l’ho sposata a Gonnostramatza, il giorno in cui ricevetti la chiamata alla guerra. E’ stato il giorno più bello della mia vita per due motivi: ho sposato la donna che amavo e ho potuto consumare un abbondante pranzo in allegra compagnia di tutto il paese. Sposando la mia Antonietta ho sempre pensato al nostro futuro con un dignitoso lavoro e con tanti figli che il Buon Dio avrebbe voluto donarci. Non posseggo molto solo qualche appezzamento di terreno e qualche animale che mi hanno permesso di campare dignitosamente.

Partire e andare a fare la guerra, sparare al nemico per salvare la propria vita e difendere la nostra amata Patria è un atto doveroso che ogni cittadino italiano deve compiere sempre e comunque. Però lei mi permetterà un importante riflessione: anche il nemico spara per salvare se stesso e penso quindi che il nemico altro non è che un fratello che ha il nome della Patria diversa dal mio. Ho visto morire i miei compagni e tanti nemici, e ogni volta è stato un dolore immenso che ancora oggi rivivo.

Il buon Dio ha voluto tenermi in vita ma questo non è bastato a salvare la vita di mio figlio Salvatore, morto tragicamente a Cagliari durante un bombardamento nella guerra di liberazione. Il dolore che portavo dentro è diventato mille volte più forte. E’ un macigno che lacera la mia anima ogni giorno, ogni ora, ogni minuto della mia vita. Signor Presidente Voi potete immaginare il dolore che provo, ma mai potrete comprendere appieno la lacerazione della mia amata Antonietta, il dolore di una mamma che perde il suo amato figlio a soli 20 anni.

Da quel girono non ha più regalato un sorriso, ha fatto il suo dovere di moglie e madre, ma a casa nostra non si sono più festeggiati natali e pasque e purtroppo abbiamo anche negato la gioia dei compleanni agli altri figli. La mia amata Antonietta dopo poco tempo mi ha lasciato solo, è morta di dolore, il suo cuore si è spento giorno dopo giorno. Signor Presidente fiumi di parole sono state dette e scritte, su questa odiosa e terrificante parola “guerra” e molte altre se ne diranno e scriveranno e mille immagini abbiamo visto, e vedremo ancora. La guerra genera dolore e vittime civili, sempre.

La guerra è il fuoco dell’inferno sulla terra. Guerra ma perché! La prego Signor Presidente diffonda questo messaggio, faccia riempire di cartelli tutti i muri del nostro paese, lo faccia scrivere in ogni angolo affinché nessuno debba più soffrire come me, come la mia famiglia, come tante altre famiglie. Mi rimane così poco da vivere. Dovrei essere contento perché lassù rincontrerò i miei amati Antonietta e Salvatore, ma il dolore di tante guerre che ancora si fanno nel mondo non rendono i miei ultimi giorni sereni e felici. Penso ai miei nipoti e sogno per loro un mondo migliore, più umano e insegno loro a credere nella pace e lottare per la sua realizzazione, tenendo aperto e ben vigile un occhio e chiudendo l'altro per sognare. Non mi deluda.

Con Osservanza

Firma

Caro nonno ora riaccendo il computer e sono sicura che finalmente sarà “in linea”. Vedrai fra pochi minuti puntualmente come da 30 anni la tua lettera arriverà nel solito ufficio, a Roma, e il Presidente della Repubblica si deciderà finalmente a rispondere (o io non smetterò mai di spedirgliela).

Dedicata a tutti i Tramatzesi e non, Cavalieri di Vittorio Veneto.

MaPi

Agli inizi dell’estate, il frumento era pronto per la mietitura. Giorni di sole canicolare avevano portato a maturazione il grano che, alla fine, riposto nei solai e difeso opportunamente da “is arresias” doveva servire a nutrire la famiglia per tutto l’anno e spesso serviva per barattare altra merce, in quanto i soldi veri erano pochissimi.

Alcuni “Messadoris” di quel periodo dell’anno emigravano, i primi emigranti per lavoro che io ricordi. Era tempo della mietitura in certe regioni, come nel campidano, si richiedeva manodopera nei campi.

Non esistevano ancora le “trebbie” e le “mietitrebbie” . Tempo di mietitura dunque. Ai primi allori “a mangianeddu chizzi” i mietitori messi al braccio i “manascibis” specie di manicotti perché “s’arista” del grano non entrasse nelle maniche della camicia, erano già in pieno lavoro. Il primo consisteva nel legare con i “liongius” i vari manipoli del giorno avanti, perché col sole alto il grano sarebbe diventato “arridu” e il legare sarebbe stato molto più difficoltoso. Anche le spighe con la calura, cadono più facilmente, facendo la gioia delle spigolatrici che, dietro i mietitori vanno cercando e mettendo in una sacca legata sul davanti le spighe disperse. Sul mezzogiorno, i mietitori e i suoi aiutanti, con le spigolatrici, si mettevano sotto un improvvisato ombreggio, vicino al carro, o cercavano un bell’ albero ombroso e là prendevano un buon boccone e riposavano alquanto prima della seconda tappa del pomeriggio. Quasi sempre il mangiare era quel pane e formaggio.. chi era fortunato aveva il saporitissimo “casu marzu”.

Il pane casereccio veniva accompagnato anche da cipolle, uova e qualche pezzo di salsiccia.

Spesso il pane era integrale, “sa lada grussa” divisa nel mezzo e biscottata al forno, i cui pezzi prima di essere consumati, venivano ammorbiditi con l’acqua un momentino e poi messi al sole a intiepidire. Il pasto frugale veniva innaffiato con buon vino, per quanto possibile al fresco.

Finita la mietitura, inizia la grande festa nelle aie, ne “ is axrobas”. I covoni vengono portati in luogo aperto dove il vento può spirare meglio, e lì sono sistemati per terra, in un grande cerchio. A questo punto entrano in azione i buoi e i cavalli, i quali per ore e ore, sotto il sole accecante, pestano e trepestano sminuzzando il cerchio dei covoni.

Alla fine tutti i grani usciranno dalle spighe e il frumento sarà pronto per essere seminato.

Raccoglie tutto con vari attrezzi, “is trebutzus, is iscovas, e is pabias” e lo ammucchia per formare “sa biga” un grande prisma trapezoidale formato di grano e paglia. La speranza adesso è che arrivi presto il maestrale, un favorevole “bentu estu po podi bentuai”, solo così il grano potrà essere completamente ripulito dalla pula. Sulla biga del buon e tanto prezioso grano il contadino segna con “sa pabia” una bella croce, ad affermare come il padre che sta nei cieli provvede agli uccelli e gigli dei campi, così non lascia mancare il nutrimento ai suoi figli che, col sudore della fronte si sforzavano a procurarselo.

Come atto finale, il grano veniva, “incungiau” portato a casa per essere conservato oppure ammassato nel monte granitico, “su monti” per essere venduto. Chiudeva le fatiche agricole dell’estate “s’incung’e e sa palla” che con alcune manciate “de fa mobia” doveva servire al nutrimento delle bestie durante l’anno.

Fatiche su fatiche e povertà serena.... ma, facendo il paragone con la vita impazzita di oggi, possiamo ben dire beati quei tempi di pace. Oggi sappiamo che quelle erano stagioni felici che la gioventù di adesso purtroppo non ha conosciuto nè gustato e neanche può immaginare.

In questo post, Vi segnaliamo con piacere, l’intervista dedicata dal portale Sardegna Digital Library ad una “nonnina” tramatzese: Onnis Zita. Un racconto filmato ( .. è stato registrato alcuni mesi fa a Gonnostramatza ) nel quale, citando la descrizione che accompagna il video, " La signora Zita Onnis torna indietro con la memoria agli anni dell'infanzia, raccontando della sua famiglia, delle difficoltà legate ai tempi e dell'educazione ricevuta. Ci intrattiene infine illustrando i riti e le pratiche religiose relative alle feste popolari locali". Ringraziamo lo staff della Digital Library della Regione Sardegna per averci permesso di riproporre il contributo filmato sul nostro Blog e consigliamo a tutti i nostri lettori di visitare il sito www.sardegnadigitallibrary.it , un ottimo progetto che "si propone di rappresentare e documentare la nostra Isola nei suoi molteplici aspetti culturali, storici, artistici, paesaggistici e ambientali, attraverso una memoria digitale".

Il Video:

Materiale tratto da www.sardegnadigitallibrary.it

Autore: Collu Cecilia .

Editore: Regione Autonoma della Sardegna.

Link risorsa: http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=198684

|